Une équipe d’astronomes — dont fait partie Jens-Kristian Krogager du CRAL — a observé pour la première fois une violente collision cosmique au cours de laquelle une galaxie en transperce une autre par un intense rayonnement. Leurs résultats, publiés dans la revue Nature, montrent que ce rayonnement atténue la capacité de la galaxie blessée à former de nouvelles étoiles.

Un spectacle qui nous vient de la jeunesse de l’Univers

Dans les profondeurs lointaines de l’Univers, deux galaxies sont engagées dans une guerre spectaculaire. À maintes reprises, elles se précipitent l’une vers l’autre à une vitesse de 500 km/s sur une trajectoire de collision violente, ne faisant qu’effleurer leur cible avant de se replier pour un nouveau round. « Nous appelons donc ce système la joute cosmique », explique Pasquier Noterdaeme, co-auteur de l’étude et chercheur à l’Institut d’astrophysique de Paris et au Laboratoire franco-chilien pour l’astronomie, en faisant référence au sport médiéval. Mais ces chevaliers galactiques n’ont rien de chevaleresque, et l’un d’eux dispose d’un avantage particulièrement injuste : il utilise un quasar pour transpercer son adversaire d’une lance de radiation.

Les quasars sont les noyaux brillants de certaines galaxies lointaines qui sont alimentés par des trous noirs supermassifs, libérant d’énormes quantités de rayonnement. Les quasars et les fusions de galaxies étaient autrefois beaucoup plus courants, apparaissant plus fréquemment au cours des premiers milliards d’années de l’Univers, de sorte que pour les observer, les astronomes se tournent vers le passé lointain à l’aide de puissants télescopes. La lumière de cette « joute cosmique » a mis plus de 11 milliards d’années à nous parvenir, de sorte que nous la voyons telle qu’elle était lorsque l’Univers n’avait que 18 % de son âge actuel.

.

Un gaz remodelé par un rayonnement extrême

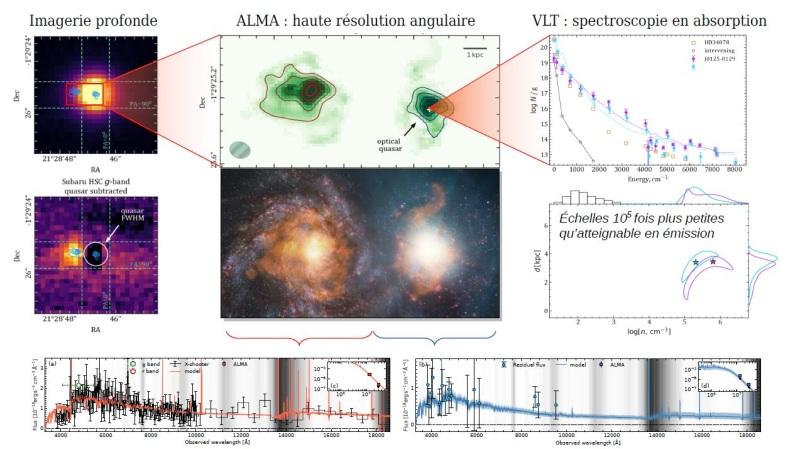

Le quasar se trouvant derrière la galaxie compagne, les chercheurs ont pu analyser l’absorption produite par cette dernière dans le spectre du quasar. Ils ont détecté des nuages de gaz moléculaire extrêmement denses (n ≈ 10⁵ – 10⁶ atomes/cm³) et très compacts (<0.02 pc), bien plus petits que ceux habituellement observés en absorption dans des galaxies éloignées du quasar d’arrière-plan. La forte excitation du gaz indique qu’il est exposé à un rayonnement ultraviolet mille fois plus intense que celui de notre Voie Lactée. Résultat : le rayonnement du quasar dissocie la majeure partie du gaz moléculaire diffus, ne laissant subsister que des poches de matière suffisamment denses pour y résister… mais trop petites pour donner naissance à des étoiles, privant ainsi la galaxie blessée de ses pouponnières stellaires, dans une transformation aussi spectaculaire que radicale. « C’est la première fois que nous observons directement l’effet de la radiation d’un quasar sur la structure interne du gaz d’une galaxie par ailleurs normale », explique Sergei Balashev, co-auteur de l’étude et chercheur à l’Institut Ioffe de Saint-Pétersbourg.

Mais cette victime galactique n’est pas la seule à être transformée. Sergei Balashev explique : « On pense que ces fusions apportent d’énormes quantités de gaz aux trous noirs supermassifs situés au centre des galaxies ». Dans cette joute cosmique, de nouvelles réserves de carburant sont mises à la portée du trou noir qui alimente le quasar. Lorsque le trou noir se nourrit, le quasar peut poursuivre son attaque dévastatrice.

De plus, cette découverte met en lumière un processus de rétroaction localisée encore jamais observé. Le rayonnement intense du quasar restructure la matière interstellaire dans son voisinage immédiat, empêchant la formation d’étoiles dans les zones irradiées. Ce phénomène est détecté à des échelles 100 000 fois plus petites que celles accessibles par les observations en émission. Les chercheurs ont ainsi contribué à caractériser un système unique, révélateur des effets multiples des quasars dans l’évolution des galaxies à l’époque de leur formation.

.

Une observation permise grâce à des équipements de pointe

Cette étude a été réalisée à l’aide d’ALMA et de l’instrument X-shooter du VLT de l’ESO, tous deux situés dans le désert d’Atacama au Chili. La haute résolution d’ALMA a permis aux astronomes de distinguer clairement les deux galaxies en fusion, qui sont si proches l’une de l’autre qu’elles semblaient ne former qu’un seul objet dans les observations précédentes. Avec X-shooter, les chercheurs ont analysé la lumière du quasar lorsqu’elle traverse la galaxie régulière. Cela a permis à l’équipe d’étudier comment cette galaxie a souffert du rayonnement du quasar dans ce combat cosmique.

Des observations avec des télescopes plus grands et plus puissants pourraient permettre d’en savoir plus sur ce type de collisions. Comme le dit Pasquier Noterdaeme, un télescope comme l’Extremely Large Telescope de l’ESO « nous permettra certainement d’approfondir l’étude de ce système, et d’autres, afin de mieux comprendre l’évolution des quasars et leur effet sur les galaxies hôtes et les galaxies voisines ».

Pour en savoir plus :

- Retrouvez ce communiqué de presse et toutes les images et vidéos associées sur le site de l’ESO en cliquant ici.

- Retrouvez également cette actualité sur le site du CNRS Terre & Univers en cliquant ici.

- Référence article : BALASHEV, Sergei ; NOTERDAEME, Pasquier ; GUPTA, Neeraj ; KROGAGER, Jens-Kristian ; COMBES, Françoise ; LOPEZ, Sebastian ; PETITJEAN, Patrick ; OMONT, Alain ; SRIANAND, Raghunathan ; CUELLAR, Rodrigo. Quasar radiation transforms the gas in a merging companion galaxy. Nature, 641, 1137-1141 (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-025-08966-4

- L’ESO a réalisé plusieurs capsules vidéo pour présenter ces nouveaux résultats :